- Accueil

- Le mot du pasteur

Le mot du pasteur

Partage

Heureuse Épiphanie !

Comme tous les ans, l’année nouvelle 2026, s’ouvre sur la joie de l’Épiphanie.

L’Épiphanie, c’est la révélation de Dieu à toutes les nations. Cette révélation qu’offre Dieu nécessite un esprit d’ouverture. Elle requiert la disponibilité à l’inattendu de Dieu qui, souvent ne correspond pas à nos attentes et parfois va au-delà de celles-ci : c’est la beauté d’une rencontre authentique avec Dieu. La révélation, cette Épiphanie n’est pas sélective. Elle n’est pas réservée à quelques privilégiés uniquement ; ce qui impliquerait un secret et une initiation particulière. Non ! C’est une révélation qui est inclusive, s’ouvre et s’offre à tout un chacun dans la gratuité. L’évangéliste Matthieu, à travers la visite des rois mages (Matthieu 12, 1 à 12), nous invite à un vrai parcours spirituel pour vivre cette révélation dans toute sa plénitude. Durant, ce parcours, comme le font les mages, il y a une référence aux Écritures à déchiffrer. Il y a un enseignement de Dieu à discerner et à comprendre pour s’ouvrir… Les sages venus d’Orient (c’est à dire d’ailleurs) symbolisent la sortie de tout particularisme. Avec la naissance de ce roi si particulier, Jésus, l’Emmanuel, l’accès à Dieu est possible pour tous et toutes, sans aucune condition préalable : ce qu’il faut, c’est d’être ouvert à l’inattendu de Dieu. Le prophète Esaïe annonce cette révélation du Messie, cette Épiphanie, comme une victoire de la lumière sur les ténèbres. Esaïe invite à accueillir la lumière qui vient et qui contraste avec les ténèbres qui entourent les peuples. Cette lumière est la gloire du Seigneur. Le prophète, chante cette épiphanie comme un appel au peuple de Dieu : « lève –toi, brille : (dit Esaïe), la lumière arrive, la gloire de l’Éternel se lève sur toi… Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples ; mais le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparait. Des nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore. ». Esaïe 60 : 13 Heureuse révélation pour toutes les nations, l’Épiphanie nous révèle où est la puissance de l’amour infini. Heureuse Épiphanie qui nous montre le nouveau visage de Dieu sur tout humain, humble et pauvre comme à la crèche, abimé, défiguré comme sur la croix. Il est l’image d’un Dieu autre, se faisant voir sur les visages de tout humain. Tout au long de cette année 2026 qui vient de s’ouvrir prenons le risque de cheminer en quittant nos lieux de confort et de certitude par un autre chemin : celui de l’Épiphanie où Dieu se révèle à nous, nous conduit et prend soin de nous comme le bon Berger.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2026

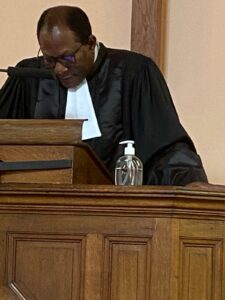

Charles KLAGBA

Charles KLAGBA